Lívia Rodrigues Neves[1]

Olhar[2]

1. Dirigir a vista.

2. Fazer por ver.

3. Encarar, considerar.

4. Estar voltado.

5. Estar fronteiro.

Escrever sobre o olhar é escolher trabalhar em um campo fronteiro entre o que a linguagem me permite dizer e o que é próprio do indizível, do que não se captura, do que é invisível aos olhos. Na divisa desse território proponho aqui um contorno sobre o tema, um momento de contemplação diante disso que está à nossa frente, face-a-face conosco.

Vivemos a época das telas – como diz Eliane Brum[3] – tendo como pano de fundo o sofrimento prolongado de quase dois anos de uma devastadora pandemia. Fomos submetidos a transformações urgentes e, até o momento, seguimos contando com a invenção para construir uma travessia possível. Uma dessas invenções, diante da impossibilidade dos corpos presentes, foi o investimento massivo no espaço online, no encontro virtual, no home office. Nesse cenário, as câmeras assumiram um lugar de mediação permitindo o distanciamento dos corpos. Os quadros das salas de aula passaram para o domínio das telas dos computadores, celulares e tablets. A contingência do isolamento sem fim à vista trouxe, portanto, um modo de presença inédito.

De uma reunião de trabalho para um grupo de estudos, de uma sala de aula para a transmissão de uma palestra. Nos movemos rapidamente de um canto a outro sem precisar levar todo o corpo. Quando muito, levamos o rosto e o oferecemos diante das câmeras. Em seu texto “A Imagem Rainha”, Miller fala do rosto enquanto o brasão do sujeito, aquilo que cada um traz de si mesmo e expõe à vista de outrem manifestando a própria individualidade[4]. O dar-a-ver nesse modo de presença virtual pode até estar em algum nível sob o nosso controle, pelo menos isso é o que dizem os dispositivos que autorizamos o uso da nossa imagem. Mas e quanto ao olhar? É possível ter controle sobre o que nos olha? Aqui chegamos novamente em um terreno de fronteira. De um lado está o olho, enquanto órgão de captura do visível, do outro lado, o olhar, o mais evanescente dos objetos, esse algo a mais da ordem pulsional que Lacan chamou de objeto a.

Em seu seminário 11, “Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise”, Lacan apresenta o olhar enquanto aquilo que escorrega, que passa por entre nossas relações do mundo intermediadas pela visão mas que, em um certo grau, é sempre elidido.

“O olhar só se nos apresenta na forma de uma estranha contingência, simbólica do que encontramos no horizonte e como ponto de chegada de nossa experiência, isto é, a falta constitutiva da angústia de castração. O olho e o olhar, esta é para nós a esquize na qual se manifesta a pulsão ao nível do campo escópico” (p.76).[5]

É sobre a esquize do olho e do olhar de que se trata também a fala de Quinet quando diz que “o olhar faz de todos (os que vêem e os que não vêem) seres vistos, mergulhados na visão”.[6] Em outro trecho do seu livro “Um Olhar a Mais: ver e ser visto na psicanálise”, o autor continua:

“É de forma velada que o objeto a desempenha seu papel no campo da realidade. O olhar não se encontra no campo da visão, mesmo que tenha aí seu lugar de causa. Do espetáculo do mundo vem um olhar que me olha e que eu não vejo, embora me sinta afetado por ele. O olhar é o invisível da visão” (p. 50).

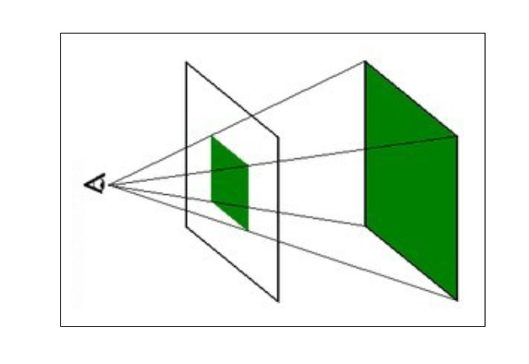

Essa manifestação do olhar não obedece às leis da perspectiva geométrica na qual está situado o sujeito cartesiano. A teoria que inaugura o sistema geometral para o campo da visão situa o olho como um ponto fixo e nomeia de quadro a secção plana sob a qual incide o ângulo da visão[7]. A área que corresponde à projeção de todo campo visual nesse plano chamou-se de perspectiva.

(Reprodução de Anjos e Ferreira, 2020, p. 866).

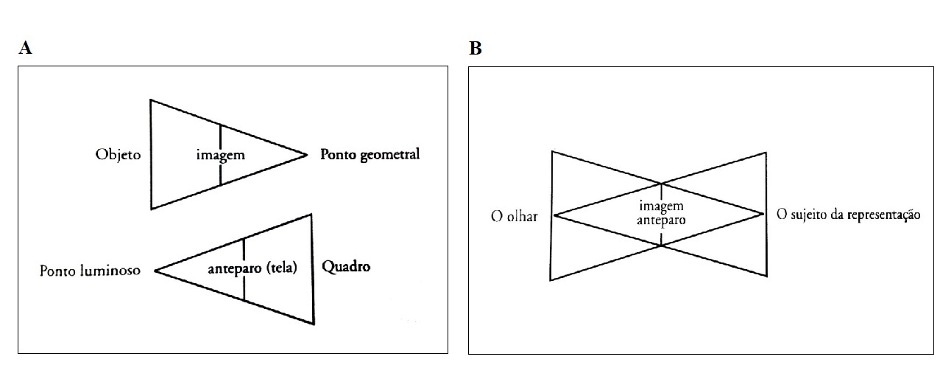

Tratando-se do sujeito do inconsciente, Lacan subverte o sistema do campo da visão para falar do campo escópico. No capítulo sobre “A linha e a luz” ele reproduz o esquema triangular (figura A) que ilustra o uso da perspectiva para a técnica da anamorfose, muito utilizada na pintura, por exemplo. A partir do vértice, os pontos de uma figura são projetados para um dado plano e a correspondência obtida é a imagem resultado dessa deformação. Nesse esquema existem três termos que estão sempre em relação a algo que faz função de luz (lança luz sobre algo), algo que assume a função de mediação e outra coisa que se faz de plano, recebe a projeção. Se utilizando dessa sistematização, Lacan sobrepõe os triângulos (figura B) e articula um modo de mostrar que o sujeito surge não como um ser puntiforme, organizador do quadro, mas “como aquele que é olhado, ou seja, aquele que se inscreve no quadro”.6

“[…] Desenhei os dois sistemas triangulares que já introduzi – o primeiro é aquele que, no campo geometral, põe em nosso lugar o sujeito da representação, e o segundo, o que me faz, a mim mesmo, quadro. Na linha da direita se acha então situado o vértice do primeiro triângulo, ponto do sujeito geometral, e é nessa mesma linha que me faço também quadro sob o olhar, o qual deve ser inscrito no vértice do segundo triângulo. Os dois triângulos estão aqui superpostos, como o são, de fato, no funcionamento do registro escópico. […] No campo escópico, o olhar está do lado de fora, sou olhado, quer dizer, sou quadro. […] O que me determina fundamentalmente no visível é o olhar que está do lado de fora. É pelo olhar que entro na luz, e é do olhar que recebo seu efeito. […] Sou foto-grafado” (p. 107).

(Reprodução de Lacan, Seminário 11, A linha e a luz, 2020, p. 93 e 107).

O olhar do Outro é constitutivo mas, se investido em excesso, pode se tornar persecutório. Para o sujeito não ser devorado como objeto faz-se necessário um anteparo. Isso que nos olha vem nos transpassar como flecha. É o punctum nas palavras de Roland Barthes, termo do latim que designa essa ferida, essa picada feita por um instrumento pontudo: “o punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me mortifica, me fere)”[8]. Pode-se dizer que essaé justamente uma das manifestações do olhar. Quando o sujeito é olhado, algo lhe atravessa feito flecha deixando um buraco, um resto. E quanto a isso, não se escapa, inelutavelmente se perde. Como diz Georges Didi-Huberman:

“[…] o que vemos é suportado por (e remetido a) uma obra de perda. Um trabalho do sintoma que atinge o visível em geral e nosso próprio corpo vidente em particular. […] A conclusão da passagem joyciana – ‘fechemos os olhos para ver’ – pode igualmente, e sem ser traída, penso, ser revirada como uma luva a fim de dar forma ao trabalho visual que deveria ser o nosso quando pousamos os olhos sobre o mar, sobre alguém que morre ou sobre uma obra de arte. Abramos os olhos para experimentar o que não vemos, o que não mais veremos – ou melhor, para experimentar que o que não vemos com toda a evidência não obstante nos olha como uma obra (uma obra visual) de perda. […] A modalidade do visível torna-se inelutável […] quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é perder.” (p. 34).8

Didi-Huberman vai ao encontro do que Lacan concluiu em sua experiência com a lata de sardinha, isso também nos olha de volta. E o que se mostra para nós, nos convida a depositar o olhar como quem depõe suas armas.4 Ou seja, em algum ponto estamos sempre desarmados diante do olhar. E nisso, muito se aproxima a nossa relação com as telas na internet. Em algum nível, estamos sempre sendo consumidos. Ainda que se invista nas diferentes modalidades de anteparos, para se estar online, algo se perde e algo também se paga.

No abrir das cortinas do espetáculo virtual, mostra-se cada vez mais. Somos inundados por incontáveis imagens na tela. Empresas bilionárias apostam em ferramentas algorítmicas para nos fisgar e prender nossa atenção pelo tempo que for possível – e até insustentável. Somos capturados por nossa fome de olhar. Já no fechar das cortinas, um bloqueio visual. Sem foto, sem perfil, sem qualquer dica que nos identifique, podemos cruzar a internet em um artificial anonimato. Ver sem ser visto. A circulação de notícias falsas sofre uma escalada fora do comum, uma legião de robôs invade as redes sociais impulsionando a desinformação. Neste espetáculo virtual não é preciso entrar com um rosto, basta uma máscara. Se Lacan já dizia que o olhar como objeto a “deixa o sujeito na ignorância do que há para além da aparência”,4 hoje, poderíamos dizer que a ignorância se situa também no não-saber de quem está para além da tela.

“Eu entendo, e Maurice Merleau-Ponty nos mostra isto, que somos seres olhados no espetáculo do mundo. […] O espetáculo do mundo, neste sentido, nos parece como onivoyeur. […] O mundo é onivoyeur, mas não é exibicionista – ele não provoca nosso olhar.” (p. 78).

Arrisco dizer, parafraseando Lacan, que nesta outra modalidade de espetáculo, este mundo virtual é tanto onivoyeur quanto exibicionista. Nós, seres olhados, carregamos este mundo no bolso, em lugar de prontidão. Ao sinal do mais sutil toque sonoro ou do mais discreto feixe de luz, sacamos a armadilha de olhar. Este mundo nos notifica para olhar. A sociedade escópica provoca o mais-de-gozar visual e os dispositivos midiáticos oferecem objetos novos para serem vistos a cada minuto que se passa. A imagem é o produto que compramos sem saber que pagamos e o produto que vendemos sem participar do lucro.

Ao final, perde-se algo. Todos nós perdemos.

Inclusive aquele que, escolhendo assistir ao espetáculo, decidiu ficar apenas na plateia, sem se dar conta que ali, ele próprio, já estava entrando em cena.

Referências

[1] Psicanalista

[2] Dicionário Priberam da Língua Portuguesa

[3] Brum, E. (2020). Quando o vírus nos trancou em casa, as telas nos deixaram sem casa. Revista El País Brasil. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-12-23/quando-o-virus-nos-trancou-em-casa-as-telas-nos-deixaram-sem-casa.html>

[4] Miller, J.-A. (1995). A Imagem Rainha. Lacan Elucidado. Rio de Janeiro: Zahar, p. 575.

[5] Quinet, A. (2004). Um Olhar a Mais: ver e ser visto na psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, p. 48

[6] Anjos, P. W., Ferreira, N. P. (2020). O ato fotográfico a partir do olhar. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, 23(4), p. 857-876

[7] Barthes, R. (1980). A câmara clara. Rio de Janeiro, RJ: Nova Fronteira, p. 31

[8] Didi-Huberman, G. (1998). O que vemos, o que nos olha. São Paulo: 34